空手道新教程

この名前の本が1965年に入会してから、今も変わらない内容の私の教科書です。

中山正敏先生が文章に写真や図を加え作られました。空手が本土に紹介され、日本で

確立された内容と言っても過言ではないと思います。全てが理詰めで理解できます。

空手は立ち方、そして技に差はない

私は最初に拳の握り方や立ち方を教えます。地に根を張った木が強いようにしっかり

立って腰や上体を使います。その証拠に立ち方の出来てない技は極めが無く弱弱しく、

形をやればただ手足を動かす踊りのようになります。稽古の際も左前屈下段払いとか

後屈手刀受けとか、立ち方をはっきり言って動作をします。形も組手も同じと言いますが、

組手の時にポイント制は上下にリズムを取ってピョンピョンと跳ねますが、もし実戦なら

疲れるだけと、いつから誰が始めたか知りませんが、無駄な動きかも?と思います。

くれぐれも足裏の密着、踵が上がらないよう頑張って下さい。

突きと蹴りとは空手の技よ・・・、と歌にもありますが、組手では蹴りが少なくなりました。

まして、ポイント制では蹴りの方が高いとか、フルコンタクトでは上段の突きは反則で

蹴りはOKとか?いつから蹴りは特別扱いになったのでしょうか?そんなに難しいもの

なのでしょうか?型も基本も同じように蹴り技を稽古します。同じように習得し差のない

ものとしてっ使い、また扱うべきと思います。

空手は千差万別

一言に空手と言っても色々在り過ぎる、柔道、剣道、相撲のように一つが羨ましい。

特に世界チャンピオンとか日本一と言っても何団体で何人いる事か?

ボクシングのように複数団体あっても統一戦が出来れば一つの競技であるが、

空手は団体によってルールも技も違うので統一戦は出来ない。名前は空手でも

中身は種々雑多、ピンからキリまで、違うものと言っても過言でない。

沖縄から本土に紹介された時には一つであった、しかし他の武道と違い殴る蹴るの本能

というか喧嘩や腕力の延長線上や古武道の人でも強ければ空手と名乗っても何の制約

も無かった。他の武道なら習わなければ出来ないが空手は少し習えば我流でも出来たと

いう事かもしれない。また、一般社会の中で空手が正しく知られていなく、漫画や映画で

描かれたことが事実と、ゴチャゴチャになった結果と思う。名前を聞かれたときにテコンドー

のように別を名乗ってくれればもう少しすっきりしたのにと、残念な結果です。

しかし空手のルーツをたどれば沖縄から本土に紹介され、大学生が最初に興味を示し、

各大学に部を作り、船越義珍先生を始め誰に習いながら、その技が広がったと言うこと

であり、その筋が空手であることは、そう古い話で無く明確な事実である。

誰が沖縄から伝えそれを空手と呼ぶようにしたかが最も重要な事でそれを知らなければ

語れない。もし昭和4年に船越義珍先生が唐手術を空手道に改名された時に商標登録され

てたら、この正当外は名乗れず真似ただけでカラテかKARATEである。

最後に、外国にも広まってしまったので一つにはなれないが、せめてマスコミで伝え紹介

する時は団体名を頭に付けてもらわなければ、ややこしくて適わない事と深く思います。

稽古と試合

大人は試合に出たい人と稽古だけで良い人に分かれます。しかし試合に出て

得られることは多いと思います。同じ段でも試合に勝つ人の技は違います。

でも、稽古の目的は徳育ですから、試合に勝つとか強くなるとかは付随された楽しみです。

昔は自由組手は無く、当初は基本と形が崩れるから、自由組手はやらなくていい言う

指導者もいました。その通り、段々と形と組手試合の技は別のものに乖離してきました。

但し、日本空手協会は武道組手なので乖離の無い指導を心がけています。

インスタグラム等を見ると、自由組手を基本に比べ極端に言うと、受けが無い、

足が床に密着しない、拳の握りが無い、極めが無い、残心が無い、蹴りは虎趾で無い、

要は手足を早く相手の前に出す事と直ぐに大げさに引いたり、違う動きに見えます。

オリンピックに出るためのスピード勝負のポイント制のスポーツになりました。

間合いや動きは前後の出し入れだけの、武道で無くフェンシングを見てるみたいです。

また、形試合の技も逆に昔に戻ったり、極端に大げさにしたり自由組手の技とは別に見えます。

元々自由組手は学生が剣道の様な試合がしてみたいと始まったものですから、遠間合い

です。流派によっては技自体が道場で無く部屋の中とか船の上を想定してますから近間合い

です。近間合いの技は立ち方も違うので、今の自由組手では使えないのが理解できます。

今流行のアクロバットのような型分解を見せるときは形の動きとは違う間合いとスピードに

技もアレンジしてますね。本来の分解は立ち方も技も全て型と同じで無ければならないです。

担ぎあげて投げたり、蹴り飛ばしたり、ここ迄来ると演武を通り越して演舞と笑うしかないです。

元々空手には一撃必殺と言ってるが、何発も殴り合う試合もあり、矛盾が多いものです。

稽古も試合も、基本も形も組手も同じ、違うものにならない様にしなければならないと思います。

何にでも流行がありその変化へ追随出来るか。

空手衣とか変化と不変もの

なんやそのペラペラの道衣はと思わず言いたくなる。組手用だそうです。

形用もあり着替えるのも用意するのも大変だと思います。

で試合して結果はそんな変わらんと思うが?老人には気のもんと思います。

でも馬子にも衣装と言うように子供も通販物よりメーカーの方が恰好良く映る、

お年玉貯めて良い道衣を買いなさいと思わず言ってしまう事もあります。

着こなし方も後ろから見ると、上着はしわがより跳ね上がってるのも、昔なら

直されました。帯の結び方も後ろで帯が交差してたり、昔は一本帯になるよう、

ねじれは結び目の横で目立たなく寄せてました。

まあ裕福な時代と思います、因みに私の始めた頃は最初は柔道着でもいい

と言われ、お金が出来ると上衣だけ買って下がベージュ色に見えたり、膝下と

短かったです。でもお洒落な大学のOBが来て長めのズボンに袖口の折り返しが

紺色でちらほら見えたりも、其れから黒色の道衣も見なくなりました。

試合の変化(協会で無く全空連)

安全具もグローブとか、昔なら考えられない物です。ポイント制で蹴りの方が

ポイントが大きい、思わずテコンドーかと突っ込みたくなります。

団体戦の型分解も出来たみたいですね。演武と同じやないかと?極め中心の

形が突然に動き重視のスピードアップで投げ迄入ってまるでアクロバット。

相当の運動神経が要ります。那覇手など余りにも型と違い、別の新しい種目に

すればいいのにと思います。型分解なら型と同じ間合いと技で同じスピードにしなければ

創作みたいで意味が無いです。間合いは距離だけでなく時間もです。

それから形試合の際の型の名前を言うのに何であんな大きな雄たけびのような

大声を出すのか不思議、審判に伝えれば良いのに、顔も怖いし、相手を威嚇すれば

反則だから、全て普通に自然体でやれば良いのに不思議です。

協会も基本の上段受けの引手を開いたり、中段内受けの引手を帯の位置まで

下げたり昔に比し変化があります。形も一部を必要以上に誇張し行なったりとか。

其れからこのような話を楽しく話す相手がいなくなりました。同年代は偉くなり

人の言う事は聞かないし自分は正しいと思い込み、段々と寂しくなるこの頃です。

何にでも歴史がありそれが存在の重みである。

この年になると身の衰えに加え心の衰えも実感できる。 例えば空手について

YouTubeとかで色々な人が色々な事をやって述べている。 こうすればこうなると

ゆっくり説明し、実際そんな場があるのか、急に出来るのかと突っ込みたくなる。

しかし、何を見て聞いても、昔に聞きいたり習ったりで何の新鮮さも感動もない。

これが老いという事かもしれない。(但し、覚えた事を忘れないように、大変だ)

しかし、空手も含め類似の事は、所詮人間がやってる事、誰かに聞き学んだ

事を自分なりに昇華させて他人に認めてもらい、結果今の立ち位置がある。

この教えてくれた人が歴史である。決して自分が歴史のスタートと勘違いしては

ならない。この歴史を遡りそれも知って、伝えていかなければならないと思う。

私の場合は日本空手協会が歴史である。この歴史を知るのは昭和63年に

牧羊社より発行された※高木正朝先生の嗚呼風雪空手道を読むのが一番です。

※(日本空手協会を設立されたメンバーで中山正敏初代主席師範とともに

伊藤公夫先生と三名で長く日本空手協会を支えられた先生です。

また、このうち伊藤公夫先生は兵庫県本部を設立された菅野淳先生の

法政大学空手部の先輩で、かつ須磨支部を設立された宇都宮和大先生の

先輩にもあたられます。)

老兵は消え去るのみ

この言葉は実感があり好きです。消え去るにあたり昔は良かったと思う話。

礼儀について

空手は礼に始まり礼に終わると教えられましたが、挨拶(止まって頭を下げる人)

が色々な行事の場でも減りました。昔は先輩と思しき人には挨拶しました。

今は目が合っても睨んでそのまま過ぎていく人もいて不思議です。

まあ縦社会から人数が増えて横社会に空手もなったかな思うしかないです。

横社会、つまり友達とか知り合い以外は、先輩で無いってことかなと思う昨今です。

団体の組織も独裁主義から全体主義へ、でも自由主義への道のりは遠いですね。

段位について

高段者、高資格者が増えました。これも人数が増えたから仕方ない事かと思います。

昔は先輩が高段でした。強く上手いし大会の成績も立派で、なるほどでした。

段位は受験資格から師範に、君もそろそろ受けれると言われてからでした。

周囲から認められ上から授かるものでした。今は自分の意思で欲しいから取りに行く、

免許証の様なものと思います。例えば普通免許で大型は要らないやと取らない人も

います。こんな制度で良いのか疑問です。中にはペーパードライバーみたいな人

もいるでしょう。免許で無く免許皆伝にして欲しいものです。悔しいですが皆伝と

いってもSNSで欲しい情報は自由に学べます、まるで師範不要の通信教育でも上達

する時代かもしれません。でも所詮は実力の世界、例えれば飛行機みたいなものと

例えます。初段や二段頃の離陸時に高くまで上がる。つまりその頃に大学で鍛え

上げたとか大会で優勝とか全国大会に行ったとかの実績を上げた人は高くまで上がり、

その後も高い技術と技を維持できると思います。私は低空飛行でぼちぼち墜落です。

自由組手の指導

組手の指導ですが子供達には難しいかな。

こちらも今、77歳なので腰はヘルニアで曲がってるし、膝は曲がらず蹴りが出来ないし、

教えるのも一苦労です。

私の始めた頃は協会の試合はありましたが、連盟の試合は未だ無く、流派で立ち方や

構えが違ったものです。 しかし自由組手は一本や五本の約束が無いものと言われ、

その延長線上にありました。

私が教えてるのは昭和の1970年前後の組手かも知れないですが良いところは学ん

で欲しいと思います。バタバタ無駄に動いたりせず、間合いをしっかり取って、

よく見て目標にしっかり極めて欲しいです。(受けも忘れず、無防備注意もあります)

突きも蹴りも同じ技として使って欲しいです。

代表者の雑談(長くやってると先生や諸先輩方から色々な話を聞きました)

#空手の流派名

流派名を聞かれたら松濤館です。松濤館流ではありません。

船越先生は柔道の嘉納治五郎先生にお世話になり尊敬され、講道館柔道

と同じ、昭和14年にできた松濤館道場の名前を流派名にされました。

松濤とは船越義珍先生が書道、詩歌の際に使われた雅号です。

また、中山正敏先生は流派は何ですかと聞かれたら空手協会ですと

言われました。我々も連盟にいたころは協会さんと言われてました。

近畿では松濤館イコール協会で、私が松濤館と聞くようになったのは、

ほんのここ10年位です。

#空手の寸止め(空手にしては弱弱しい言葉ですね)

組手試合で寸止めはありません。止めるという器用な技はありません。

目標を手前にし力を出し切る(極め)。中山先生が言われました。

#空手の挨拶(空手は礼に始まり礼に終わる。オッスも優しく丁寧に)

オッスは須磨支部では殆ど言いません。戦前から空手家は蛮殻(バンカラ)

に振る舞うため言ってたみたいですが?狭い船の中ですれ違う時に急ぐため

”おはようございます”の 最初と最後を取って短くして”おす”言ってた説が

あります。 今は挨拶に時間もあるし、威圧的な様子も見受けられるので、

八字立ちでなく結び立ちで普通に頭を下げて、手は体側に伸ばして添えます。

おはようございます等の言葉をゆっくり丁寧に言います。

まして、押忍は漫画の世界、当て字なので無関係なものは使いません。

礼儀や作法は社会一般と違和感のないもの、さすが空手をしてる人と言われ

たいものです。

#空手の構え(普段は自然体、構えは威圧してはならない)

構えは八字立ちで手は握り自然に下腹部の前に守りの意味もあり出します。

構えに際し手は上から下に振り落とすようなこと、無駄無意味な動作は必要

ないですね。余談ですが呼吸法も自然に行ない大げさなハーとかはしません。

#空手の安全具と防具は違う

組手に際し身体に何かつけるのは安全具で防具ではありません。

何かつけると当てても良いと勘違いしないで下さい。

昔は首から下は鍛えれると言って三戦立ちで間合い無しで殴る稽古も?

何方かが参ったと言うまでやれば試合ですね(笑)

自由組手も首から下は当たってましたし特に蹴りは止めてませんでした。

それで何人が辞めて行った事か?今思えば申し訳ない事と思います。

顔も鍛えるという強者もいました?今は健康と安全が第一と思います。

上段中段、突き蹴り、間合い、受け攻撃、全て万遍無く、偏らない稽古を

しましょう。

#護身術とは聞かれたら

私は護身術とは、お互いに敵を作らない事です。

有事の際も条件によって変わります。

世界が皆仲良く、平和な世の中でありますように!

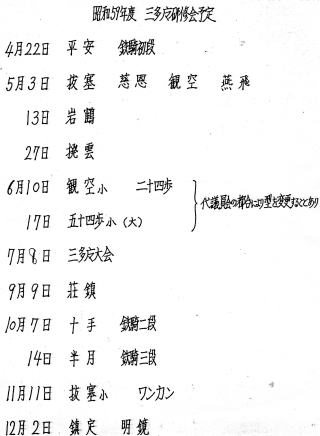

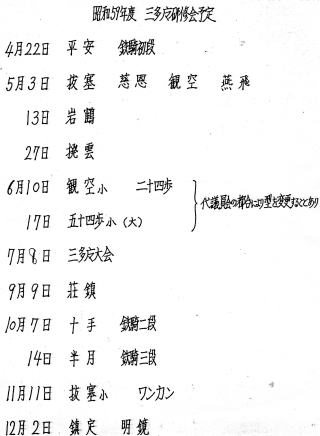

#型の漢字名(習うのは不変で型、試合は形です)

型の名前は漢字で書きますが、次の型は杉浦初久二先生が三多摩本部の

指導員稽古のレジメで違う記載をされてました。なるほどと思いました。

雲手→撥雲、珍手→鎮定、壮鎮→荘鎮、

#日本内地の空手について

大正11年(1922年)に船越義珍先生が体育博覧会で披露された時が始まり

と言われてます。その年には明正塾道場が開設され、2年後には慶応大学

に唐手研究会が発足されたそうです。

また、唐手術から空手道に昭和4年(1929年)に改名されました。

日本空手協会の始まりは昭和27年(1952年)で3年後には四谷に道場が

出来たそうです。昭和31年(1956年)に第1期研修生が入会し、翌年の卒業

後から海外に派遣され、今の空手が世界に広がる礎になりました。

初の全国空手道選手権大会が昭和32年に東京体育館で開催されました。

なお、ルールを定めた初めての空手試合は昭和29年の宮城県支部結成時

に行なわれた演武会と言われています。

#日本空手協会について(詳細はインターネット検索しホームページで見れる)

空手界で唯一の公益社団法人の認可を受けた空手の指導普及を図る

団体で”公益社団法人日本空手協会”と言います。

私は皆に総本部と言ってます。生徒はここの個人会員になります。

須磨支部は総本部の認可を受け、賛助会員になっています。

兵庫県本部も近畿地区本部も任意団体になるのため、頭に公益社団法人を

つけません。公益社団法人が付くのは総本部のみです。

#日本空手協会兵庫県本部について

昭和29年(1954年)に兵庫県支部結成記念演武大会が王子体育館で

行われました。これを機に菅野淳先生が近畿に空手を広められました。

私が空手を始めた昭和40年(1965年)頃は支部が無く、稽古場所は

生田神社の北にあった神戸YMCAと元町の毎日新聞神戸支局でした。

入門と同時に毎日空手教室灘分会が出来て、そちらに移りましたが

指導は菅野先生の学連繋がりで神戸外大OBの糸東流の小笠原先生でした。

直ぐに協会の宇都宮先生に交代しましたが、稽古場所も五毛会館以外に

灘区にあった神戸外大の道場を使わせていただき、糸東流の方(片山さんや

松岡さん)には一緒に稽古したり当初は随分とお世話になりました。

また、昭和48年(1973年)には船越義珍先生空手道普及50周年記念

世界選抜空手道大会が中央体育館で行なわれ感激して見ました。

昭和55年(1980年)には兵庫県本部創立25周年記念大会が

神戸文化中ホールで行なわれ、今とは違う多くの協会指導員の素晴らしい

試合が見れて感激したものです。

#兵庫県空手道連盟

県下の流派が集まり競技団体が結成され、昭和42年(1967年)に

創立記念大会が神戸中央体育館で開催されました。

80名近くの選手の組手のトーナメント試合で流派対抗戦の様相でした。

当時はまだ協会の組手が一歩先ん出て、連盟を脱退する7回大会までの

8大会中で優勝者が5名、準優勝者が7名、第三位入賞者が延べ16名中に

10名と錚々たる出場メンバーでした。

因みに形試合は第3回大会で流派別にテストケースとして行われました。

当日に出場を言われ協会5名が今のように型を多く知らないので誰が何を

やるか調整した記憶があります。私は鉄騎初段をやりました。

その後、形試合が県連でいつ正式に行われるようになったかは知りません。

なお、宇都宮先生が県連役員をされてた事で灘分会の生徒は大会ごとに

早くから遅くまで手伝いに駆り出され、随分と県連のために働きました。

昭和48年に第3回全日本空手道選手権大会が中央体育館で行われています。

平成28年(2016年)から全空連の協力団体に協会が復帰し、今は連盟の試合

に参加している人もいて、良いことと思います。いつも同じメンバーでの試合は

楽しく無いですよね。末端の我々の道場も参加出来れば良いのですが?

#関西空手道連盟

県連よりも早く、昭和41年(1966年)に第1回大会が開催されています。

因みに私が初めて組手試合の出場経験をした第3回大会の県対抗団体戦では

30名超が(エントリーは県大会3回戦以上出場者ですが欠席者が多いので

道衣を持って行くように言われて代理出場、翌年は自力で出場しましたが)

構えと立ち方で流派が分る、そして今とは大違いの怪我の多い激しい試合

(怪我の際の文句は言わない念書の提出と保険証持参)でした。

今となっては、いい経験でした。その後も多くの試合に出れた事は、自分の生徒

に、私も若い頃は頑張ったと胸を張って言えます。

横尾空手クラブ